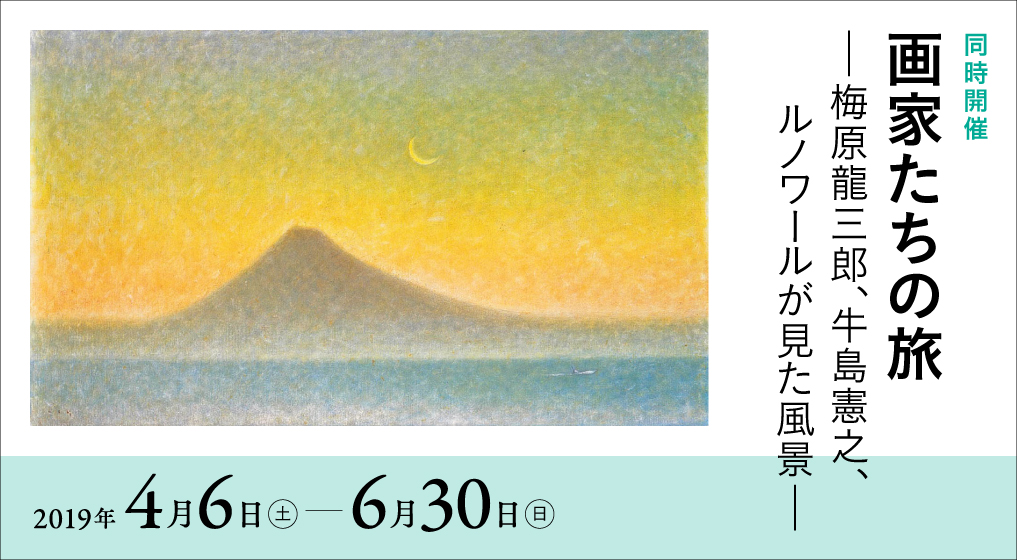

4月6日より、仏教館では静岡デスティネーション・キャンペーンに合わせて特別展『伊豆半島 仏像めぐり―伊豆13市町の仏たち―』、近代館では『画家たちの旅―梅原龍三郎、牛島憲之、ルノワールが見た風景―』が始まりました(6月30日まで無休)。

【仏教館】

【近代館】

2019 年4 月6 日(土)-6 月30 日(日)

※2019 年4 月1 日(月)-4月5 日(金)は展示替えのため全館休館

会場:仏教館

火山が生んだ大地を大小の河川や海が長い時をかけて刻み、複雑で美しい地形を作り上げた伊豆半島。変化に富む地形は、人々の多様な営みを生み、地域ごとに特色ある歴史を紡ぎ出してきました。

本展は、伊豆に存在する7つの市と6つの町からそれぞれ1点ずつ仏像を選び、展示いたします。時代は平安時代から江戸時代まで、大きさも選ばれた基準も様々ですが、それぞれ各地の人々の信仰を集め、守り伝えられてきた貴重な文化財です。13市町出身の個性的な仏像との出会いを通じて、伊豆の歴史と文化に触れ、その魅力を再発見していただければ幸いです。

2019 年4 月6 日(土)-6 月30 日(日)

※2019 年4 月1 日(月)-4月5 日(金)は展示替えのため全館休館

会場:近代館

画家たちは旅をして、風景や人々と出会い、新しい絵画を生み出してきました。本展では、梅原龍三郎、牛島憲之から印象派の画家たちまで、旅からインスピレーションを得た絵画の数々をご紹介します。

主に仏像を中心に見方や歴史を学べます。特に何かを作る講座ではなく、基本的に座学です。

仏教美術の入門として初歩から知りたい方向きです。

※現在募集はしておりません。

「アクセス」ページのデザイン・リニューアルを行いました。当館は遠隔地に位置するため、ご来館の皆様にはご不便をおかけしておりますが、ご活用いただけましたら幸いです。

【アクセス】

https://uehara-museum.or.jp/wordpress/about/access/

近隣に食事処がないため、下田市観光協会様の食事処リンクを追加しております。

【電車でお越しの方】

https://uehara-museum.or.jp/wordpress/about/access/by-train/

東京から直通の特急情報、お得な切符、リゾート列車の詳細情報を追加しております。また、伊豆急下田駅から美術館近隣までのバス時刻表を追加しました。

【お車でお越しの方】

https://uehara-museum.or.jp/wordpress/about/access/by-car/

「緑が美しい天城越えルート」と「海がキレイな東海岸ルート」の2つのルートをご提案しております。

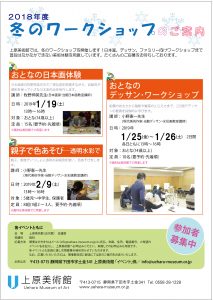

上原美術館では、冬のワークショップを開催します!日本画、デッサン、ファミリー向けワークショップまで普段はなかなかできない美術体験を用意しています。たくさんのご応募をお待ちしております。

1.おとなの日本画体験 *終了しました

日本画家の牧野伸英先生の丁寧な説明を聞きながら、岩絵具や顔彩を使って小さな日本画作品を制作します。

講 師 :牧野伸英先生(日本画家・当館日本画教室講師 )

日 時 : 2019年1/19(土) 13時~16時

対 象:おとな(14歳以上)

定 員:15名(要予約・先着順) ※画材は美術館でご用意します

2.おとなのデッサン・ワークショップ *終了しました

鉛筆の持ち方から陰影や質感のとらえ方まで、2日間でデッサンの要素を段階的に学びます。

講 師 :小野憲一先生(現代美術作家・当館デッサン・水彩画教室講師)

日 時 : 2019年1/25(金) ~1/26(土) 2日間 各日ともに13時~ 16時

対 象:おとな(14歳以上)

定 員:10名(要予約・先着順) ※画材は美術館でご用意します

3.親子で色あそび―透明水彩で *定員に達したため、募集を終了しました

親子、家族でいっしょに透明水彩絵具を使い、色あそびをします。

講 師 :小野憲一先生(現代美術作家・当館デッサン・水彩画教室講師)

日 時 :2019年2/9(土) 13時~16時

対 象:5歳児~中学生、保護者

定 員:8組(1組2 ~ 3人、要予約・先着順) ※画材は美術館でご用意します

各イベントともに

会 場 上原美術館(近代館) 会議室

受講料 無料

―応募方法

郵便はがきまたはメール(info@uehara-museum.or.jp)に氏名、年齢、住所、電話番号、ご希望のイベント名を記入し、上原美術館へお申込みください。来館してのお申込みも可能です。

各イベントとも定員に達し次第募集を締め切らせていただきます。

なお、応募いただいた方には、開催数日前に郵送にて当日のご案内をお送りいたします。

お申込先 〒413-0715 静岡県下田市宇土金341 上原美術館 「イベント」係/ info@uehara-museum.or.jp