*終了しました。

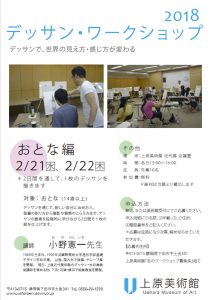

デッサンで、世界の見え方・感じ方が変わる

おとな編

2/21(水)、2/22(木)

※2日間を通して、1枚のデッサンを描きます。

対象:おとな(14歳以上)

デッサンを通じて、新しい自分に出会おう。鉛筆の削り方から陰影や質感のとらえ方まで、デッサンの要素を段階的に学びながら2日間で一枚の絵を仕上げます。

講師:小野憲一先生

1969年生まれ、1993年武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業。以後、国内外で個展、グループ展を開催。

現在、上原美術館のデッサン・水彩画教室講師を務める他、下田・河津・横浜で絵画教室を開催。

場 所:上原美術館 近代館 会議室

時 間:各日13:00~16:00

定 員:先着10名

参加費:無料 ※画材は当館より貸出します。

申込方法

郵送、または美術館受付にてご応募ください。

申込用紙に

- お名前

- 年齢

- ご住所

- 電話番号

をご記入ください。

※応募は定員になり次第、締め切らせていただきます。

応募先住所

〒413-0715 静岡県下田市宇土金341

上原美術館「冬のワークショップ募集係」宛て