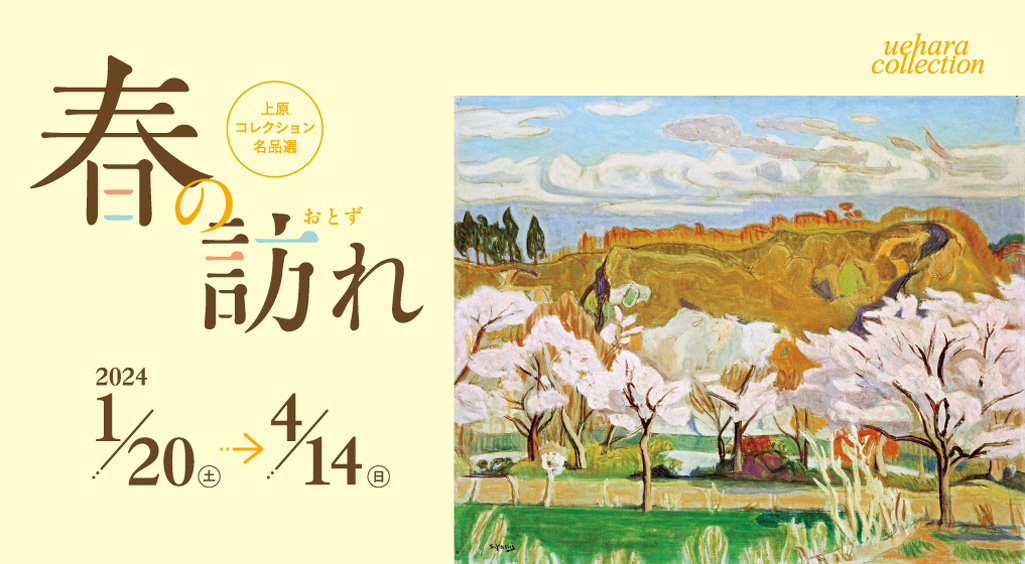

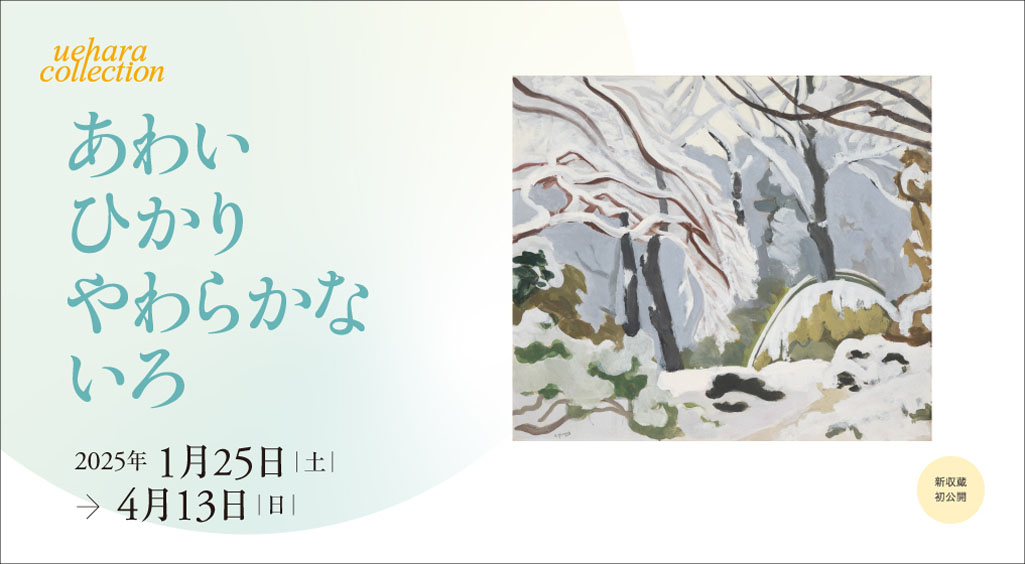

上原コレクションの特徴は、個人コレクション特有のやさしさ、穏やかさにあります。見ていてほっとするそれらの絵は、生活をやさしく彩ります。今回のコレクション名品選では、新たに収蔵した安井曽太郎《庭の雪》を中心に、あわい光とやわらかな色彩による絵画をご紹介します。

安井曽太郎《庭の雪》は、木々の間に冬の気配が広がる風景画です。あわい光は木々や地面に積もった雪に反射して、画面全体を穏やかに照らし出します。雪に落ちる影は、緑がかった灰色、ピンクがかった灰色など、やわらかな色彩によって複雑なニュアンスを生み出しています。緑や黄土色などの中間色はわずかに置かれた黒と対比されることで、雪の白を息づかせています。枝の間から空を見上げると、滲むような光が広がり、静かな画面に冬の冷たい空気が満ちるかのようです。安井が本作を描いたのは、フランスから帰国後の長いスランプを経て自らの様式を生み出した時代でした。色彩を並べ置いて空間を生み出すその構成はセザンヌを想起させますが、あわい光とやわらかな色彩には安井独自のレアリスムを感じさせます。

本展ではそのほか、都市の喧騒をやわらかな中間色で描き出すアルベール・マルケ《冬のパリ(ポン・ヌフ)》、川面にあたる光のニュアンスを色彩で捉えたクロード・モネ《ジヴェルニー付近のセーヌ川》、にぶい光の中に紅白の花が浮かび上がる須田国太郎《牡丹》など、あわい光とやわらかな色彩による絵画をご紹介します。穏やかでやさしい上原コレクションの魅力をどうぞお楽しみください。

展覧会紹介動画