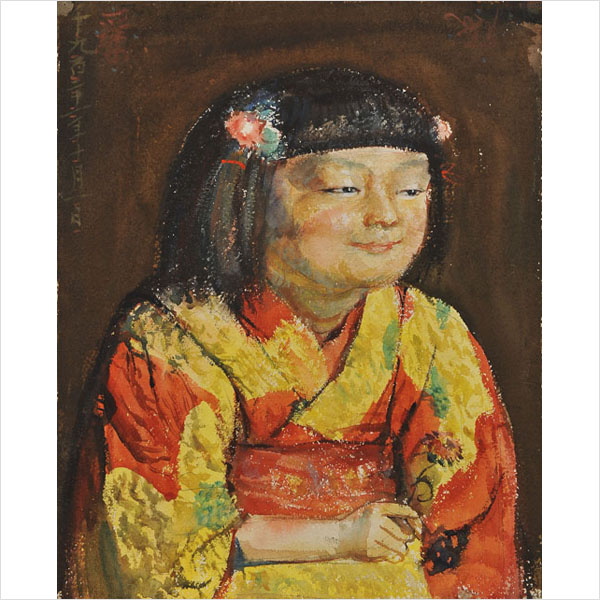

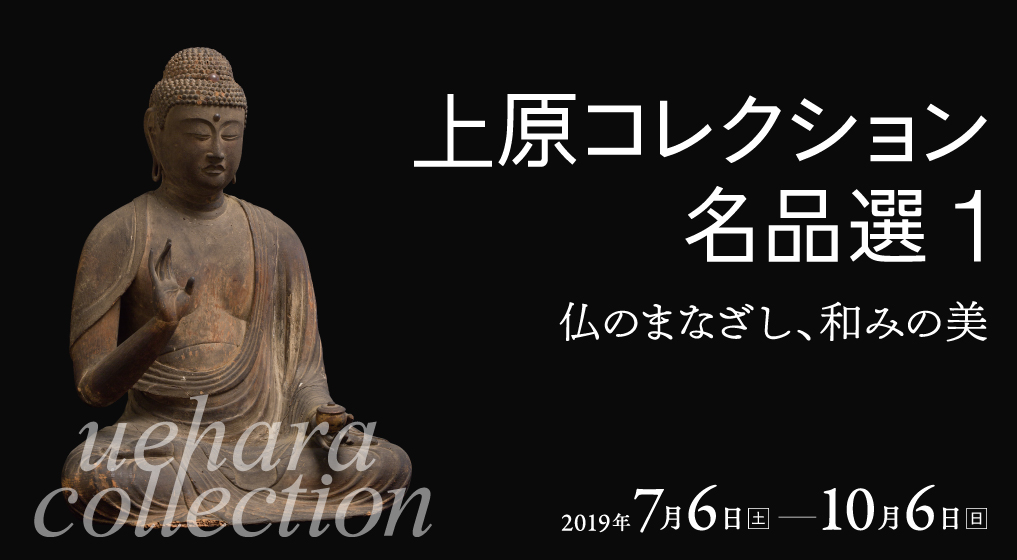

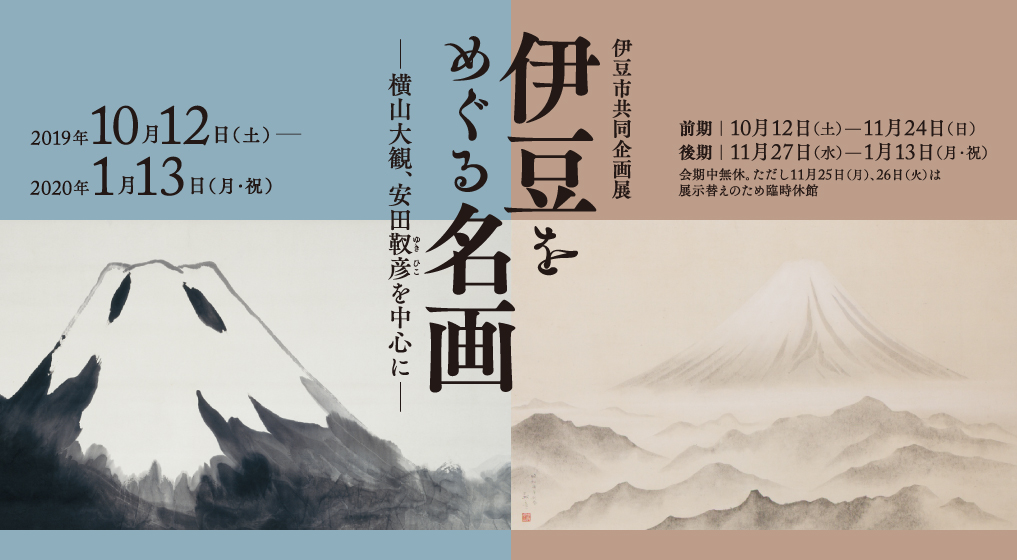

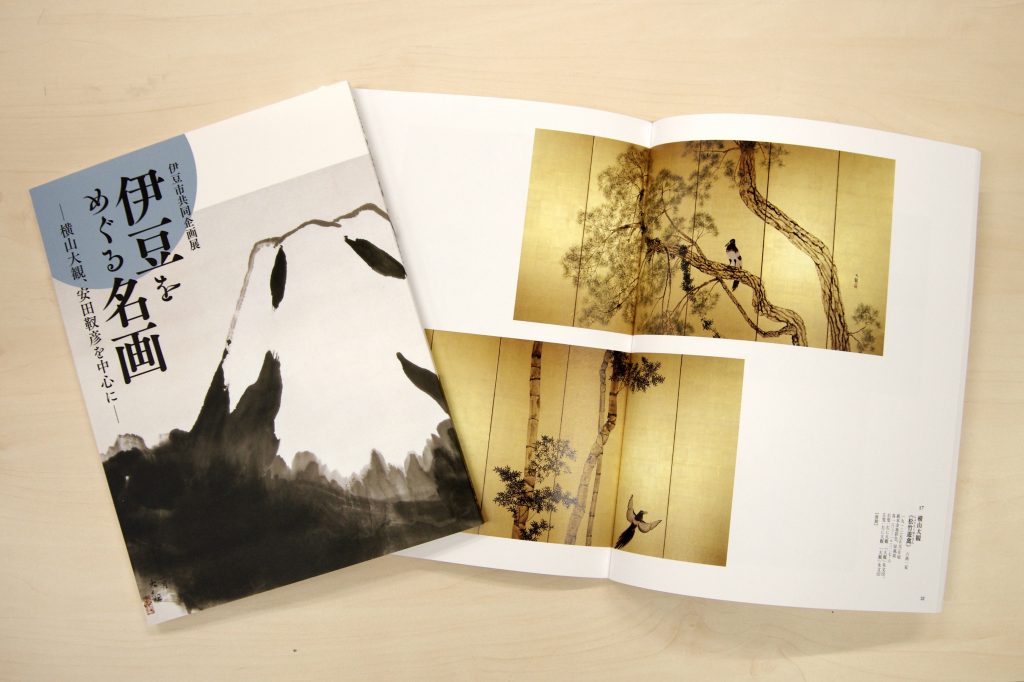

開催中の伊豆市共同企画展『伊豆をめぐる名画―横山大観、安田靫彦を中心に―』(2019年10月12日~2020年1月13日)に合わせて、展覧会カタログを作成しました。出品される日本画や仏像など全46点の図版を収録、「伊豆をめぐる名画」や「伊豆の大地と仏教文化」など学芸員による小論も掲載しております。

展覧会カタログ『伊豆をめぐる名画―横山大観、安田靫彦を中心に―』

販売価格:500円

サイズ:B5変型、88頁

内容:伊豆市所蔵の日本画のほか、伊豆市の寺院が所蔵する仏像や仏具、日本画など計46点の図版を収録。そのほか、学芸員による小論を掲載しております。