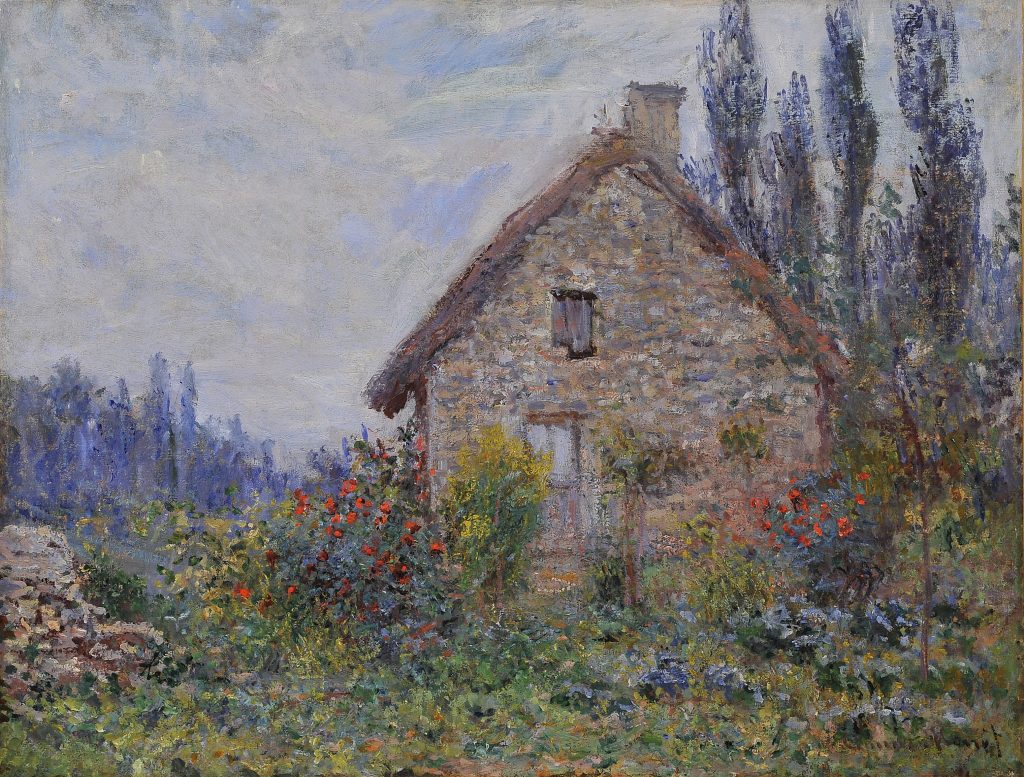

オディロン・ルドン

花瓶の花

1910年頃 パステル・紙 55.0×40.0cm

Odilon Redon

Flowers in a Vase (Fleurs au vase)

c. 1910, pastel on paper, 55.0 × 40.0 cm

「花がパステルになったのか、パステルが花に変容したのかだれも知らない」。ルドンのパステル画を、当時の批評家フォンテナスはそう表現している。かつて“黒”を追求していたルドンの画業は、1890年頃から徐々に色彩の追求へと移行していった。「私は色彩と結婚しました。もうそれなしで過ごすことはできません」と自ら語るこの転換は制作上の理由ばかりでなく、カミーユとの結婚や自身の病気、少年時代を過ごした荘園ペイルルバードの売却など外的な要因もあった。この頃の手紙で「私が少しずつ<黒>を見捨てているというのは本当です。ここだけの話ですが、それは私をくたくたにさせるのです」とも述べている。

そうした中で出会ったのがパステルという素材だった。「私はパステルで、疲れもなしに制作します。それは描くように仕むけてくれるのです」。ルドンはパステルを用いて花や神話など彩り溢れる世界を展開する。しかし、ルドンの画面から“黒”が消え去ってしまったわけではない。本作でも、色とりどりの花が活けられた花瓶の脇に広がる“黒”が、どの色彩にもまして花の生命を浮かび上がらせている。

“No one knows whether the flowers became pastel or the pastel transformed into flowers.” This is how Fontainas, a critic contemporary to Redon, described his pastel works. Redon, who had once pursued the theme of "black," gradually shifted his focus to the exploration of color around 1890. “I have married color, and I can no longer live without it,” he remarked about this transition. This change was not solely for artistic reasons but was also influenced by external factors, such as his marriage to Camille, his own health issues, and the sale of Peyrelebade, the estate where he spent his youth. In a letter from this period, he admitted, “It’s true that I am gradually abandoning ‘black.’ Just between us, it utterly exhausts me.”

Amid these changes, Redon discovered pastel as a medium. “I work with pastel without fatigue; it urge me to draw,” he wrote. Using pastel, Redon created vibrant worlds filled with flowers and mythological themes. However, this does not mean that "black" vanished entirely from his works. In this piece, too, the “black” surrounding the vase of multicolored flowers intensifies the vitality of the blossoms more than any color ever could.