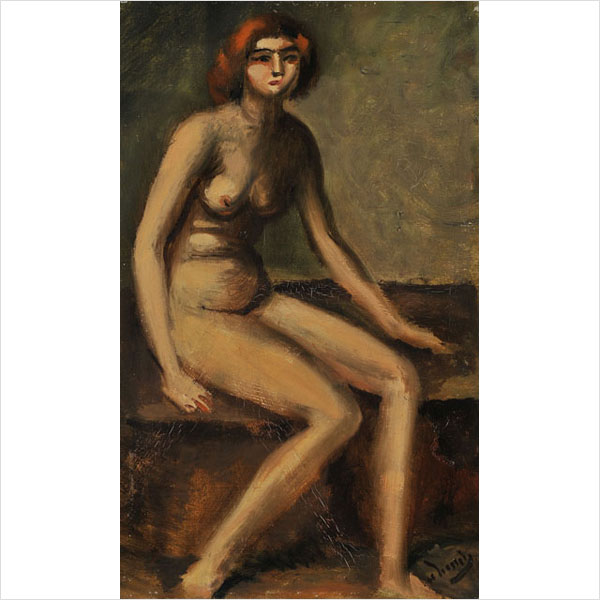

アンリ・マティス

鏡の前に立つ白いガウンを着た裸婦

1937年 油彩・カンヴァス 46.0×38.0cm

Henri Matisse

Nude in White Dressing Gown Standing in Front of a Mirror

Nu au peignoir blanc debout devant la glace

1937, Oil on canvas, 46.0 × 38.0 cm

南仏ニースのアトリエが彩り豊かに描き出されています。白いガウンを着た女性は、1932年頃からマティスの制作助手やモデルを務めたロシア人リディア・デレクトルスカヤです。人体の陰影は紫や朱色であらわされ、色彩の中にもヴォリュームを感じさせます。女性が羽織ったガウンは、わずかに緑がかっていることで、赤が主調となる画面で白の印象がさらに際立っています。

女性を写し出す鏡は、画面の奥行複雑にして、空間を倒錯させています。また、鏡の脇に置かれたカンヴァスやイーゼル(カンヴァスを立てる道具)は、この作品を描く画家の存在を垣間見せ、幾重にも重なる不思議な空間を生み出しています。

1951年、戦後初めて日本で開催された「マチス展」において本作を見た安井曽太郎は、「愛らしい、樂しい、美しい小品。人物、鏡、格子模様の背景、のよき連絡」と評しています。

The atelier in Nice, southern France, is depicted in vibrant colors. The woman in the white dressing gown is Lydia Delectorskaya, a Russian who served as Matisse's assistant and model from around 1932. The shadows on the body are expressed in purple and vermilion, giving a sense of volume within the colors. The gown worn by the woman is slightly greenish, which makes the white stand out even more against the predominantly red background.

The mirror reflecting the woman adds complexity to the depth of the painting, creating a disorienting space. Additionally, the canvas and easel placed beside the mirror offer a glimpse of the artist's presence, creating a mysterious, multi-layered space.

In 1951, when this work was exhibited in Japan for the first time after the war at the 'Matisse Exhibition,' Sotaro Yasui praised it as 'a lovely, delightful, and beautiful small piece. The good connection between the figure, the mirror, and the checkered background.