上原美術館では、2022年度の夏休みワークショップ『親子で色あそび、透明水彩で』を開催します。

親子、家族、兄弟で一緒に透明水彩絵の具を使って、色遊びをします。

普段はなかなかできない家族での美術体験をお楽しみください!

=====================================

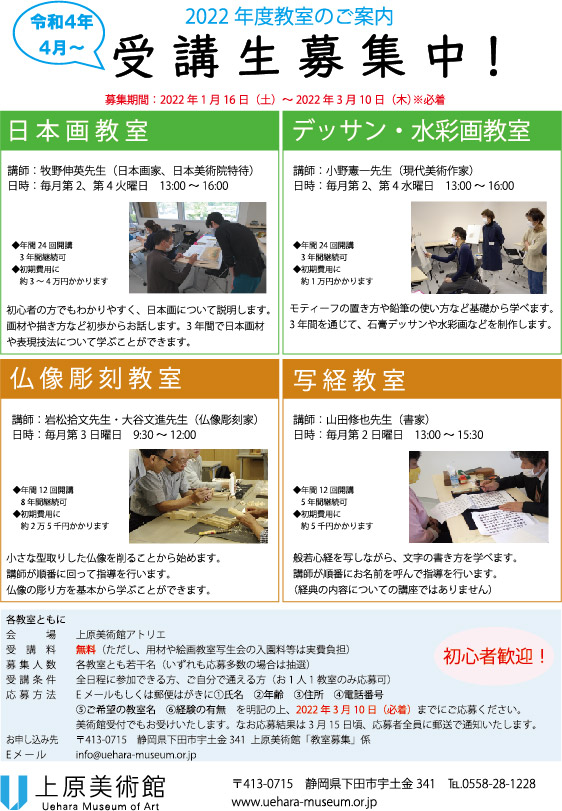

講師:小野憲一先生(当館デッサン・水彩画教室講師)

日時:8月2日(火)、8月3日(水) 13時~16時 *どちらかの日程をお選びください

会場:上原美術館アトリエ

対象:5歳~高校生、大人(未就学児は保護者同伴)

定員:各日4組(1組3名まで)

持ち物:飲み物、タオル *画材は美術館でご用意します

応募締切:2022年22日(金) 17時必着

応募方法:以下のチラシをご覧ください